2024年,这些离开的文学大家曾为我们审视时代

他也曾主编《创世纪》《诗学》《幼狮文艺》等杂志,任《联合报》副总编辑兼副刊主编二十余年,并主讲新文学于各大学。

尤其值得一提的是,1950年代,他和洛夫、张默共同创办了“创世纪”诗社,诗社一办就是50多年,至今仍在出刊。1966年1月《创世纪》第23期开始刊出《新诗史料》专栏,痖弦先后在上面介绍了废名、朱湘、王独清、孙大雨、辛笛、绿原、李金发、康白情等诗人。1975年12月《创世纪》第42期起又连续发表痖弦编的《民国以来出版新诗集总目初编》、《民国以来新诗总目初编》(诗刊部分)和《中国新诗年表》(1894—1949)。

在2014年上映的纪录片《他们在岛屿写作:如歌的行板》中,痖弦拿着一本本《创世纪》杂志,将它们小心翼翼地码齐,并望着它们说:“《创世纪》也应该是台湾经验里最宝贵的,值得向外来宣示,因为在世界上,同人杂志有这么长岁月的也很少,它在中外纪录上都是一个奇迹。”

而痖弦的诗也会成为漫漫岁月中的一个奇迹。如他所言:“人生朝露,艺术千秋,世界上唯一能对抗时间的,对我来说,大概只有诗了。”

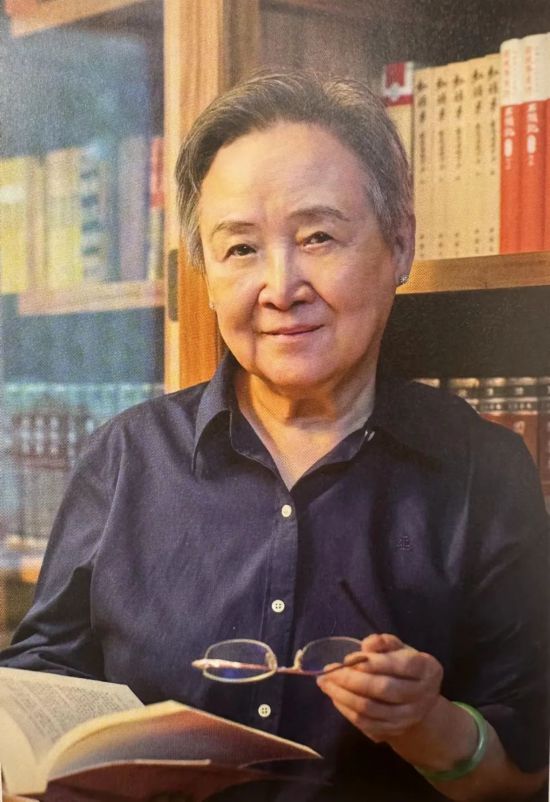

乐黛云

乐黛云(1931-2024)

7月27日3时46分,北京大学中国语言文学系教授乐黛云在京逝世,享年94岁。

乐黛云,1931年生,1948年进入北大,1952年留校任教。她任北京大学中文系教授、博士生导师,北京外国语大学专聘教授,中法合办《跨文化对话》集刊主编。著有《比较文学原理》《比较文学与中国现代文学》《中国知识分子的形与神》《跨文化之桥》《中国小说中的知识分子》(英文版)、《比较文学与中国 — 乐黛云海外讲演录》(英文版)、《跟踪比较文学学科的复兴之路》《涅槃与再生——在多元重构中复兴》《跨文化方法论初探》等。

在《九十年沧桑:我的文学之路》中,乐黛云回忆了自己的童年生活和求学经历,以及从北京大学毕业后留校任教,后遭遇一系列的坎坷曲折——当过猪倌、伙夫、赶驴人、打砖手,最后又回到教学岗位。

五十岁的她,在一般人以为“人到中年万事休”的时候,选择了重新开始。此后,她重新焕发学术活力,在比较文学学科建设和理论开拓中披荆斩棘,取得了斐然成就:因为她,北京大学有了中国第一个比较文学研究机构;中国有了自己的比较文学学会;全国各高校有了一个又一个比较文学硕士、博士和博士后培养点;中国学者开始走向世界,并在国际比较文学学会中担任要职。

齐邦媛 资料图

齐邦媛(1924-2024)

3月28日凌晨1时,《巨流河》作者齐邦媛去世,享年100岁。

齐邦媛,1924年生,辽宁铁岭人。她于1947年从“国立武汉大学”外文系毕业,同年赴台湾,曾先后担任过台湾大学外文系助理教授,台中一中教师,中兴大学外文系教授、系主任,美国圣玛丽学院、旧金山加州大学访问教授,德国柏林自由大学客座教授,台湾大学外文系教授等职。1988年,齐邦媛从台湾大学外文系教授任内退休,获颁荣誉教授。

她著有回忆录《巨流河》,散文《一生中的一天》,评论《千年之泪》、《雾渐渐散的时候》,主编《中国现代文学(台湾)选集》英文版等,英译《城南旧事》等。

其中最著名的,莫过于齐邦媛以逾八十高龄历时四年写作完成的《巨流河》。这本书横跨百年历史,情感精纯且沉郁厚重,前半部回忆大陆时期所遭逢的战争与离散,后半部记录了她抵台后,曾参与的各种文学事业。

“她将争取到的‘晚期’时间,都用于奉献给她与我们的文学事业。”如中国台湾淡江大学中文系教授黄文倩所言,齐邦媛是一个真正的文学大家:从个人走向众生、从有我迈向无我之境、从一己之情到不执着于情、从友爱到博爱,“我们的心再一次有了对真、善、美的愿力与愿望。”

马识途(1915-2024)

3月28日,革命家、作家、书法家马识途去世,享年110岁。

马识途,原名马千木。1915年生于重庆忠县,1945年毕业于西南联大中文系。他于1935年开始发表作品,著有长篇小说《清江壮歌》《夜谭十记》,纪实作品《在地下》《沧桑十年》《百岁拾忆》,短篇小说《马识途讽刺小说集》等,深受读者喜爱。其中《夜谭十记》还被改编拍摄电影《让子弹飞》。

作家阿来表示,谈到十七年文学,马老的《清江壮歌》是绕不过去的一部作品。而在短篇小说上,《夜谭十记》也创造了中国风范、中国气派的短篇小说样式。“我一直觉得,他在小说艺术上有自己的探索。回想上个世纪八九十年代,我们的总体风气是认为受西方现代主义影响的才是创新,但他是反过来,向民间文学学习,他的《夜谭十记》就有中国古典小说的那种韵味。”

还值得一提的是,马识途不仅诗文著作颇丰,还善书法,与巴金、张秀熟、沙汀、艾芜并称“蜀中五老”。他曾在北京、成都、重庆等地举办个人书法,多次应邀参加全国各地举办的各类书法展并获得各种奖项。阿来说:“他书法好,我们也给他办过两次展览。展览的收入,大约两三百万吧,他一分没留,全部捐给四川大学,专门鼓励学生写作。他说我这个钱不够办大奖,就给学生办个奖吧。”

谌容

谌容(1935-2024)

2月4日,作家、编剧谌容在北京去世,享年88岁。

谌容祖籍重庆巫山小三峡,1935年10月25日出生于湖北汉口。她于1970年代开始文学创作,1975年出版个人首部长篇小说《万年青》,1978年出版长篇小说《光明与黑暗》。1979年中篇小说《永远是春天》发表在巴金担任主编的《收获》杂志上,茅盾在第四次文代会讲话中对该作品点名称赞,称其为“中篇小说出现了初步的繁荣”的代表。