《天下文明——紫禁城规划思想与古代中国》近日由生活·读书·新知三联书店出版。在这本新作中,故宫博物院研究馆员王军对紫禁城及明清北京城规划、设计以及营建制度进行详细考察,开创性地指出“紫禁城的建筑制度源出上古之天文与人文,直通农业文明的原点;其所承载的知识与思想体系,乃中华文明源远流长的伟大见证”。

《天下文明——紫禁城规划思想与古代中国》近日由生活·读书·新知三联书店出版。在这本新作中,故宫博物院研究馆员王军对紫禁城及明清北京城规划、设计以及营建制度进行详细考察,开创性地指出“紫禁城的建筑制度源出上古之天文与人文,直通农业文明的原点;其所承载的知识与思想体系,乃中华文明源远流长的伟大见证”。

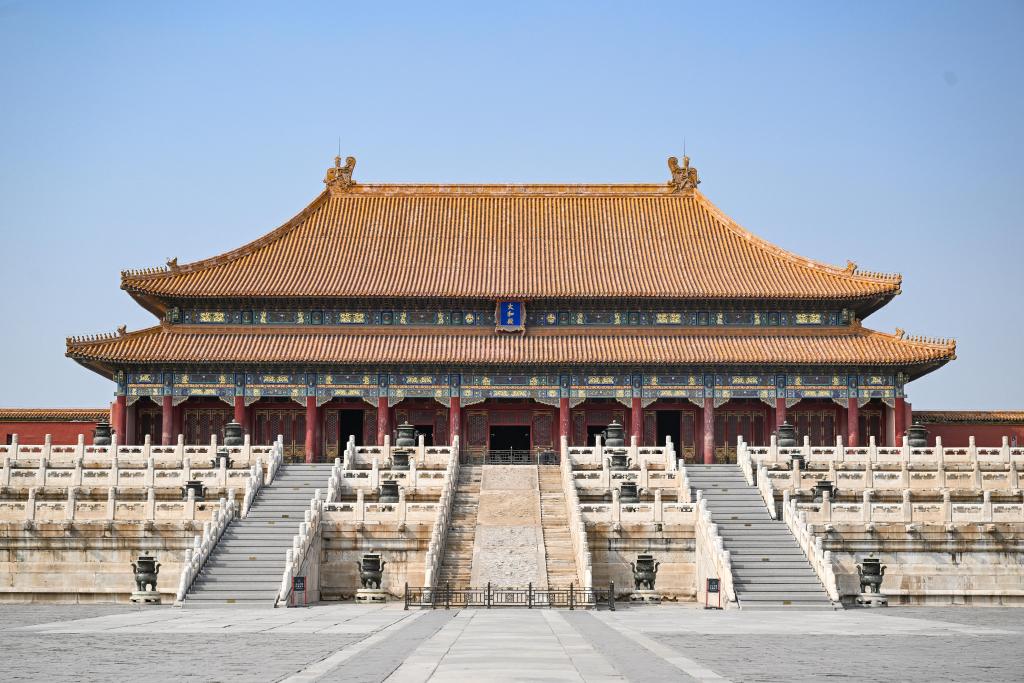

紫禁城修建于古代中国晚期,为中国古代宫殿建筑的集大成者。古往今来,无数研究者为之付出毕生心血。这一次,跟随王军的视角,从时空的角度来审读这座城,我们更会品味出,故宫何以与源远流长的中华文明紧密相连,为我们留下取之不竭的文化宝藏。

中国古代时空观念的源头,藏在远古先民“好好种地”的生存需求里。要想获得稳定收成,必须精准测定时间,而时间须通过空间来测定。这就形成了中国古代文化特有的时间与空间合一的时空观,对建筑制度产生深刻影响。

河北武安磁山遗址、浙江良渚遗址等地的考古实证清晰表明,在新石器时代,先人已经能够精细地测定和管理时间与空间,从而创造大规模的农业剩余、兴建大规模的都邑和水利设施。

如何做到时空的精准定位?没有历书的年代,他们将目光投向天空:昼测日影,夜观星象,测定东南西北、春夏秋冬,规划二十四节气阳历系统,指导农业生产。

“中国文化特有的一个现象是,时间是空间的‘规划师’。”王军说,在立表测影、北斗与东宫苍龙的观测中,东南西北皆是春夏秋冬的授时方位,由此衍生东春、南夏、西秋、北冬,不同的空间对应着不同的时间,被时间赋予不同的人文意义,成为规划布局的依据。这个知识体系从老祖宗驯化农作物的时候开始萌芽,在之后的漫长岁月中,被传承、发展,成为中国文化的深层逻辑。

时间与空间的对应,在故宫随处可见。太和殿庭院东为体仁阁,西为弘义阁,这是对春生属仁、秋收属义的体现;前朝区域东有文华殿、西有武英殿,“文事在左,武事在右”,取义左春右秋……

明清北京城也遵守这套体系。从太和殿向南眺望,前门商业街买卖兴隆、南苑麋鹿成群,呈现夏时万物皆相见的景象;从太和殿北望,中轴线北端的钟楼与鼓楼,又是冬至授时的象征。

日日徜徉在故宫中,王军感慨,古老时空观念伴随着种植农业的发生发展,在紫禁城和明清北京城凝固为不朽的建筑乐章,彰显中国古代文明的连续性与适应性。

“测定时间和空间对于任何一种文化来说,都具有首要意义。”王军表示,支撑中国古代农业文明的观象授时体系,不仅独创出二十四节气直接服务于农业生产,而且塑造了时间与空间密合的人文观念,奠定了中华文化的基石。

2016年,“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在全球化浪潮与技术进步袭来的当今世界,故宫承载的时空观念乃至中华文脉更显珍贵。