“守边奶奶”尼玛:18万公里巡边路,53载家国情

这是再寻常不过的一次沙尘暴。戈壁滩上,沙尘暴从春天肆虐到秋天。

那些年,尼玛说不清到底经历了多少次沙尘暴。但她知道,经历的次数再多,也不能掉以轻心。最危险的一次,尼玛放骆驼遇到突如其来的沙尘暴,“除了骆驼的脑袋,啥也看不清”,辨认方向的山头也“消失”了。情急之下,彻底迷路的尼玛,索性放下缰绳,紧跟着骆驼,才一步步艰难走回了家。

冬天遇上铺天盖地的暴风雪,尼玛只能和羊群、骆驼靠在一起取暖。骑在驼背上,冰霜很快爬上眼睫毛和眉毛。她必须时刻警醒自己,得下地走一走,否则没一会儿就会被冻僵。风随雪行,狼随风窜,要是遭遇饿急了的野狼,只能任由它们疯狂撕咬羊群。

这些生与死的考验,在尼玛看来都算不上苦,最难熬的是孤独。茫茫戈壁,一眼望不到头,8号点就像一座孤岛。最近的亲戚在200多公里外,最近的邻居相隔90公里。再加上通讯不便,亲戚也渐渐断了往来。这里经常连续数月看不到人影,夜里只有风吼和狼嚎。

她唯一能做的,就是静静地盯着边境线,默默望着羊群、骆驼和山丘。

望得时间久了,这些深褐色的碎石山、干涸的河床、寂静的山沟和低矮的植物,就成了她的朋友。她给它们一一取名。“有时候取名看心情,有时候看颜色,有时候看地理位置。”

巡边时,见到这些熟悉的朋友,她在心里打招呼,相看两不厌。登上一座山头,她像串门一样,从山脚捡一块小石头当礼物带到山顶,心里和这座山说,“你看,我不是空着手来的。”

她的这些“山友”还有不同的性格。“陡峭的山,性格硬,脾气大,不愿意让人轻易爬上去。”她说,和山交朋友,不需要语言,用心感受就行。

晚上回到家,信号时断时续的收音机,成了母子俩打发时间、排解寂寞、获取外界消息的唯一工具。砖头大小的收音机里传来远方的新闻、歌曲和笑声,驱散黑夜的孤独,让尼玛觉得自己是和那些声音一起守在边境线上。戈壁滩上风沙大,收音机不耐用,2015年家里有电视前,尼玛已经听坏了十几个收音机。

几十年来,尼玛和家人慢慢养成了寡言少语的习惯。寂寞的边境上,不需要太多的语言交流。

再大的沙尘暴、再凶的暴风雪、再无声的边境,习惯了就变得寻常。放牧巡边慢慢变成了“像吃饭一样的平常小事”。“那时候根本不知道什么叫艰苦。白天放牧守边,晚上听收音机,日子一天天过来了。”

1975年,江布拉从中央民族学院毕业后,回阿拉善右旗边防部队当翻译。在边防巡逻时,遇见了小时候一起长大的尼玛。在边境工作了20年后,江布拉转业到了阿拉善盟。当时边境几乎与世隔绝,两人又失去联系。直到去年,江布拉才辗转联系上她。再见面时,原本爬碎石山也如履平地、大气不喘的尼玛,已经老得像一张旧报纸。

“边境的苦我知道,但我们的条件比起她也是天壤之别,我们可以坐车,她只能骑骆驼、步行,解放胶鞋一个月就得换一双。”江布拉很难想象,一个女人是怎么在边境线上坚持了半个多世纪?

不少边防战士第一次见尼玛时也很诧异,“远看很瘦小,近看却有胡杨一样的坚毅气质”。边境这么艰苦,她怎么待得住?

纵使经历千辛万苦,从尼玛嘴里说出来,都简化为一句话:“那时候的人结实,扛得住。”

尼玛在家门口目送儿子哈达布和去巡边(2020年10月16日摄)。新华社记者刘磊摄

从25岁的小姑娘,到步履蹒跚的老奶奶,尼玛一扛就扛了半个多世纪。风里来雨里去,过度劳损导致的严重关节炎,让原本也亭亭玉立的尼玛变成了罗圈腿,再加上白内障、心脏病……

话不多的尼玛常常觉得,自己这辈子干的最对的事,就是守边。“这里的水草说不上丰美,条件也不算好。唯一的好,就是保卫祖国的守边工作好。我没啥文化,能干的就是组织交给我的守边。这里已经是我的第二故乡,我要一直待下去。”

有一回,孙子宝泉也问尼玛哪来这么高的“觉悟”?

尼玛从中华人民共和国成立前讲起:那时候,尼玛家属于赤贫牧民,没有自己的牲畜,靠给别人放羊、放骆驼过日子。年底一只羊只能换来三升黄米。全家一床被子都拿不出来,白天补丁叠补丁的衣服,晚上就是被子。10个兄弟姐妹只活下来5个;新中国成立后,家里才有了自己的草场和牲畜……

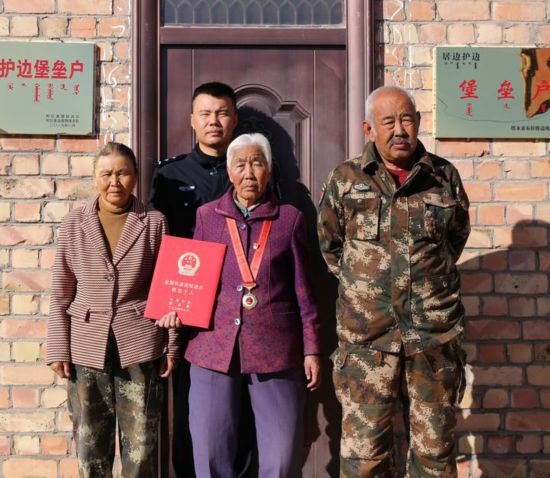

尼玛老人一家,前排中间为尼玛。新华每日电讯记者张典标摄

守边后继有人

1983年,哈达布和上小学三年级,尼玛狠心让他辍了学,跟着自己放牧巡边。哈达布和还不明白发生了什么,高高兴兴跟着母亲回家。40年后,尼玛才吐露出埋藏内心的愧疚,“这辈子最愧对儿子”。

几十年来,母子俩从没谈过辍学这件事。跟在母亲巡边时,看着母亲的背影,哈达布和早就体谅了母亲。

那时,哈达布和的学校在距离家200公里外的苏木。没有路,母子俩骑骆驼穿戈壁得走三天。饿了就煮点茶;困了没有帐篷,直接睡在戈壁滩里;遇到沙尘暴就硬扛。每学期来回得六天,可巡边离不开人,“那会儿边境没有铁丝网,羊群骆驼很容易跨过边境线。巡边工作也耽误了。”从13岁开始,哈达布和就开始跟着母亲巡边。

人长大往往只需要一瞬间。一次巡边路上,毒辣的太阳烤得戈壁滩几乎没办法落脚。尼玛突然晕倒,口吐白沫,一阵昏迷后,睁开眼,哈达布和已经泣不成声。他第一次感受到,印象里从没哭过的母亲也有脆弱的时候。

到了18岁,哈达布和正式成为了一名护边员,不仅能代替母亲巡边,还能教边防连战士训驼、骑驼。“我想着要比她干得更好,她能干得出来,我也能。”从13岁算起,到银丝爬满鬓角,牙齿掉了大半,哈达布和已经累计巡边44年。